家族信託(民事信託)と任意後見契約の併用はすることができますか?

家族信託(民事信託)と任意後見は併用することができます。

認知症により判断能力が低下してしまうと、契約行為ができなくなり、その方の資産は凍結されてしまうおそれがあります。

その資産凍結問題に備えるための財産管理方法として「任意後見制度」と「家族信託」があります。

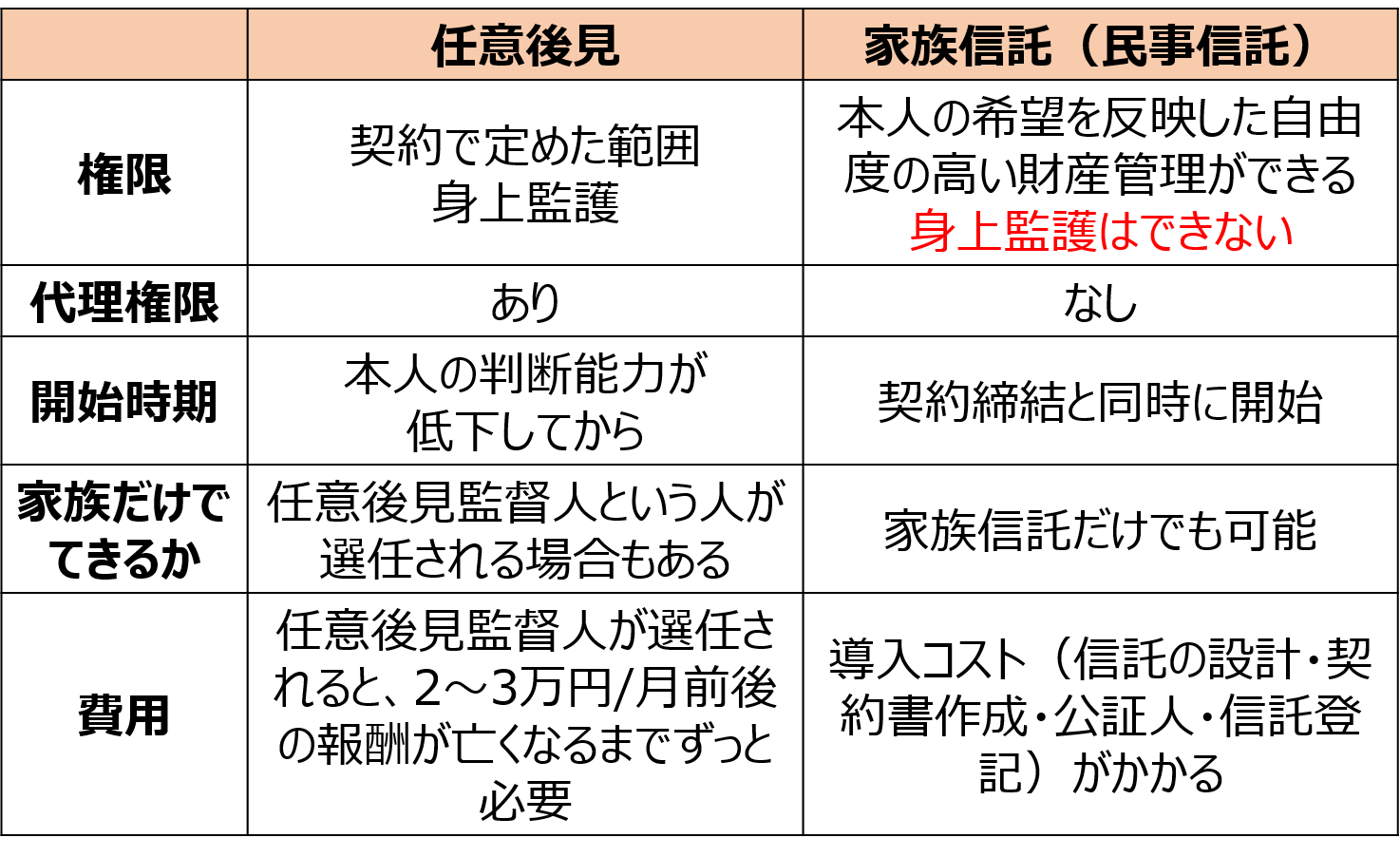

具体的な制度の比較については次のようになります。

任意後見制度とは?

成年後見制度と同様に「本人のため」に財産をしっかり守る

元気なときに任意後見契約をしておくことで、本人が判断能力喪失時に任意後見監督申立てをする事で任せた人(任意後見人)が任意後見人に就任し本人の財産管理を行うことができますが、財産管理は家庭裁判所で選任された任意後見監督人のもとで、任意後見人が行います。

そのため、成年後見制度と同様に資産が凍結し、柔軟な資産管理はできません。また、任意後見監督人の報酬が成年後見人と同様にかかります。

任意後見制度のメリット

・任意後見人や、財産管理等の内容を自由に決めることができる

・財産管理と身上監護どちらもできる

※身上監護とは、生活・治療・介護等に関する法律行為を行うことをいいます。(介護施設入所のための契約や、医療機関への入院の手続きなど)

任意後見制度のデメリット

・任意後見は契約なので、本人の判断能力が低下し契約ができない状態であると利用できない

・財産管理をする任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人より監督されるので、財産管理は本人の不利益を避けるための最低限の範囲に限られる

家族信託とは?

元気なときに信頼できる相手に自分の財産の管理や処分をする権限を託す制度

元気なときに信託契約を締結しておくことで任せた人(委託者)が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失しても、託された人(受託者)が一切影響を受けずに財産管理や相続税対策を継続できます。

家庭裁判所等への報告義務もなく、親族間だけで完結させることも可能です。受託者に対して報酬を設定するかどうかも自由です。また、遺言と同じように資産の承継先も決めることができ、更に2次相続、3次相続以降の資産承継先を定めることができます(受益者連続型信託)

家族信託のメリット

・あらかじめ本人の希望を反映させた信託契約に基づき自由度の高い財産管理ができる

・遺言機能を組み合わせることで、本人が亡くなった後の資産の承継等についても決めることができる

家族信託のデメリット

・家族信託の受託者では身上監護はできない

・任意後見と同様に、契約であるので、本人の判断能力が低下し契約ができない状態であると利用できない

上記の2つの制度の違いの特徴として、身上監護ができるかどうかがあります。家族信託は財産管理のための制度ですから、身上監護はできません。

したがって家族信託で財産の管理を任された家族(受託者)は、「介護施設入所に必要な契約や、病院の入院手続き」を代わりにすることができません。

しかし家族信託でも、受託者としてではなく家族としての立場で身上監護(介護施設入所に必要な契約等)をすることはできるので、身上監護の部分を補うために、任意後見契約を併用する必要性はそこまで高くないと思われます。

身上監護とは

身上監護とは、生活・医療(治療や療養を含む)・介護など、身の回りのことに関する法律行為を行うことをいいます。

身上監護は、後見人が行う職務の一つです。

たとえば、被後見人の住居の確保や、施設の入所・退所・移転に関する手続き、被後見人の医療(治療)に関する手続き、病院への入院の手続きなどです。

皆さんがよく間違やすい店は、後見人が直接、被後見人の生活の面倒を見たり、引き取って同居をしたり、病院に送り迎えをして身体介護をしたりしなければならないというわけではありません。

後見人の業務は、あくまで、契約を締結したりする「法律行為」を行うことです。介護などの事実行為については、施設に任せることは問題ありません。

まとめ

家族信託と任意後見、法定後見(成年後見)制度には、それぞれメリット・デメリットがあり、使いわける必要があります。

家族信託は、後見制度よりも、柔軟な対応が可能ですが、任意後見を併用することも必要になるケースもあります。

お客様の事情に応じて選択することが必要です。

当事務所は家族信託の受任実績60件以上の家族信託に特化した事務所です。

家族信託や後見制度について詳しく聞きたい!という方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

当ホームページでは家族信託(民事信託)を専門とする司法書士による情報提供を行っております。

下記をクリックしていただきますと、当該ページへ移動します。

-

実家(空き家)を放置していたら、行政から高額請求…

-

家族信託(民事信託)と任意後見契約の併用はするこ…

-

将来、私が高齢者施設への入所後に、自宅が空き家に…